-

Par zalmoxis le 17 Décembre 2013 à 17:34

Rectangle de Fibonacci

et triangle d'or de Penrose

deux applications géométriques de la médiété Nicomaque 10

par Guillaume DENOM

Bien que plusieurs auteurs aient déjà signalé que la « suite de Fibonacci » était une notion connue et définie depuis l’antiquité dans le cadre du système des médiétés, la littérature mathématique contemporaine continue d’utiliser l’expression « suite de Fibonacci », au mépris de la réalité historique, pour désigner cette notion. La plus ancienne trace écrite de cette notion figure dans l’Introduction arithmétique de Nicomaque de Gérase, soit plus d’un millénaire avant Fibonacci; en outre, Nicomaque nous précise qu’il n’en est pas lui-même le découvreur, sans indiquer à quelle source il l’a puisée.

Si cette occultation historique est fâcheuse, ce n’est pas pour des raisons de « propriété intellectuelle » qui n’ont, en pythagorisme, aucune espèce d'importance, mais pour la compréhension même de la notion dont il s’agit.

En effet, il n’existe pas de définition plus synthétique, ni plus profonde, de la suite de Fibonacci, que celle qui est donnée dans le cadre du système des médiétés, où elle ne constitue qu’un cas particulier, ou, si l’on préfère, un élément, d’un ensemble qui en compte 12.

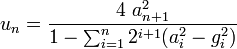

Avant d’aller plus loin, rappelons que, dans le système des médiétés, trois nombres : a, b, c, sont en proportion « de Fibonacci » (c'est-à-dire en « médiété Nicomaque 10 ») si et seulement si ils satisfont entre eux la relation :

(c - b) = a

(c - a) b

*

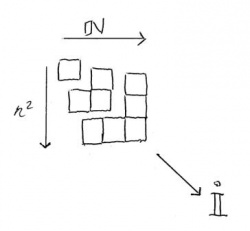

Dans son Dossier Pythagore, Pierre Brémaud signale une propriété très intéressante des nombres de Fibonacci.

« Terminons cette liste des propriétés remarquables de la suite de Fibonacci par celle-ci :

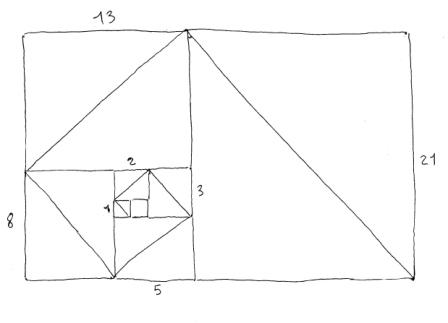

« La figure suivante devrait convaincre le lecteur de la justesse de cette relation et de la beauté de l’arithmétique géométrique modo pythagorico. »

Pierre Brémaud, Le dossier Pythagore, p 290.

La construction de M. Brémaud est en effet des plus intéressantes, puisqu'elle revient à définir une relation constante entre la suite des nombres de Fibonacci et celle des carrés gnomoniques qui leur correspondent, relation constituant une application importante entre la théorie des médiétés et celle du gnomon.

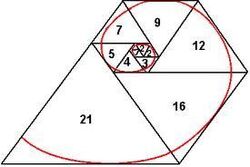

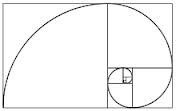

Reconnaissons, toutefois, que cette construction aurait été encore plus belle et pertinente, si M. Brémaud avait disposé ses carrés en suivant la progression d’une spirale logarithmique, comme dans la figure ci-dessous :

Dans cette application de la médiété au carré gnomonique, on remarque, en particulier, que les hypoténuses correspondantes aux carrés successifs de la suite de Fibonacci, se trouvent, elles aussi, en proportion « de Fibonacci ».

Si l’on prend pour exemple les hypoténuses correspondantes aux carrés de côtés 2, 3 et 5, on vérifie que :

(rac 50 – rac 18) = rac 8 = 2

(rac 50 – rac 8) rac 18 3

Et l'on constate que le rapport a/b qui est le rapport mineur de la médiété (situé à droite du signe égal) est égal au simple rapport des côtés des carrés utilisés, - tout cela en application évidente du théorème de Pythagore.

Enfin, cette construction permet de tracer la spirale logarithmique correspondante à la suite des carrés, spirale rendue célèbre par ses multiples applications « florales » (pissenlit, artichaut, tournesol, etc).

*

On peut remarquer que la structure de la médiété Nicomaque 10 est constituée, dès l'instant où l'on a disposé les trois premiers carrés (carrés gnomoniques de rangs 1, 1 et 2), formant ensemble un premier "rectangle de Fibonacci". Le rapport entre la longueur et la largeur du rectangle peut, dès cet instant, être considéré comme une première approximation du nombre d'or, certes grossière, mais qui ne cesse ensuite de se préciser à mesure que la taille du rectangle augmente.

Dans la littérature moderne, la contribution la plus importante, concernant cette médiété Nicomaque 10, me semble être celle de Roger Penrose, avec ses fameux "pavages de Penrose".

On peut dire que la démarche de Penrose est en quelque manière inverse de celle qui est illustrée dans la figure ci-dessus. Alors que, dans la figure ci-dessus, le nombre d'or est la limite vers laquelle tend la croissance du rectangle, dans un pavage de Penrose, ce même nombre d'or est la structure invariante que l'on pose au départ, sous la forme d'un premier triangle d'or, triangle qui, par des divisions successives, engendre un pavage continu non périodique, dans lequel on retrouve la suite des nombres de Fibonacci.

Le "rectangle de Fibonacci" et le "triangle d'or de Penrose" peuvent sans doute être considérés comme les objets géométriques les plus fondamentaux que l'on doive associer à la médiété Nicomaque 10. Entre ces deux objets s'opère un retournement, un retroussement, par lequel toute la nature mathématique se trouve transformée. En effet.

Alors que, dans le rectangle de Fibonacci, la suite de Fibonacci est une fonction de croissance, elle est, dans le triangle de Penrose, une fonction de division. Alors que le nombre d'or est, dans le rectangle de Fibonacci, le nombre correspondant à la position de l'infini, il est, dans le triangle de Penrose, le nombre correspondant à la position "1". Alors que ce qui est "Fibonacci" dans le rectangle de Fibonacci est le nombre de carrés (les nombres de Fibonacci correspondant au nombre de carrés "atomiques" de valeur 1 que l'on peut dénombrer sur les côtés des rectangles successifs - largeur et longueur), ce qui est "Fibonacci" dans le triangle de Penrose est le nombre de triangles (obtus et aigus). Le rectangle de Fibonacci contient l'infini, dans ce sens que deux rectangles de Fibonacci ne sont jamais semblables au sens mathématique (le rapport largeur/longueur n'est jamais le même), bien qu'ils soient de moins en moins différents; le triangle de Penrose contient l'infini sur un mode qui est celui de la non-périodicité, c'est à dire que le motif dessiné par un pavage de Penrose ne présente jamais de règle de répétitivité continue, de sorte qu'il est impossible d'en construire l'ensemble au moyen de la réplication d'une partie quelconque.

A ces diverses différences-symétries entre les deux structures, on peut ajouter cette dernière, plus profonde. Alors que, dans le rectangle de Fibonacci, la médiété Nicomaque 10 est une fonction de l'espace, qui s'accomplit dans le temps, dans le triangle de Penrose, la médiété Nicomaque 10 est une fonction du temps, qui s'accomplit dans l'espace.

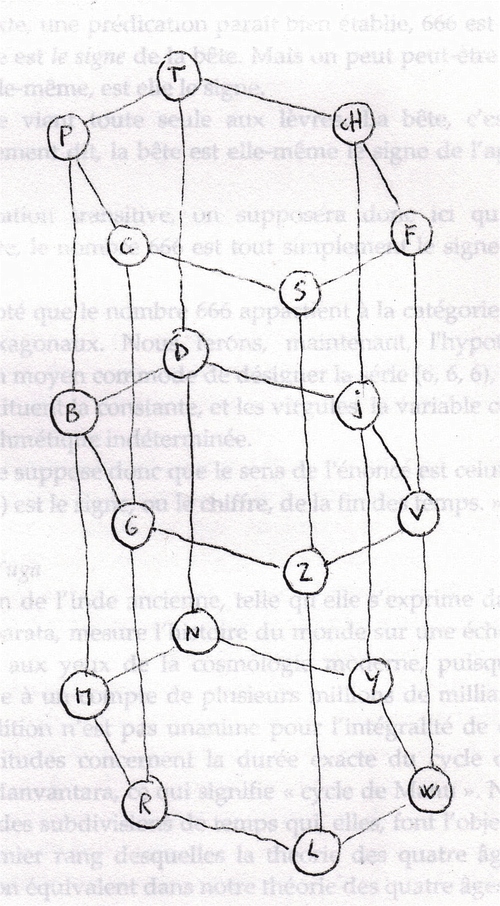

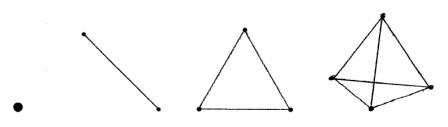

Triangle d'or de Penrose

La progression du nombre de triangles d'or, aigüs et obtus, est celle de la suite de Fibonacci. Au bout de quelques étapes, on obtient toutes les autres pièces permettant de construire des "pavages de Penrose", à savoir la paire (fléchette / cerf-volant), et la paire (losange gras / losange maigre). Le triangle de Penrose, constitué de triangles d'or aigüs et obtus, est donc la formule la plus générale, dont dérivent par composition toutes les autres.

*

Concluons par deux remarques à caractère plus aphoristique.

Situation du pythagorisme.

Penrose considérait ses pavages comme une récréation mathématique, et n'attribuait pas à ce travail une importance comparable à celle de ses travaux mathématiques "sérieux". De nos jours, l'impact de cette découverte sur la science en général apparaît, au contraire, plus important que celui de ses autres travaux. Ce malentendu est tout sauf anodin, et traduit la situation "problématique" qui peut être celle du pythagorisme dans la science contemporaine.

Le devenir physique des idées mathématiques pythagoriciennes.

Les pavages de Penrose ont une symétrie d'ordre 5, pentagonale donc, qui était jusque récemment considérée comme interdite dans l'ordre très rigoureux qui est celui des "systèmes cristallins". Un cristal de symétrie pentagonale était considéré comme une impossibilité, parce que le pentagone n'est pas une solution de pavage du plan (et donc, ne peut permettre de construire une facette cristalline). Dans cet ancien paradigme, la contrainte de continuité était associée à la contrainte de périodicité. Au début des années 80, des quasi-cristaux de symétrie pentagonale, présentant toutes les apparences d'un cristal normal, et répondant aux caractéristiques mathématiques d'un pavage de Penrose (continuité non périodique), sont réalisés de façon synthétique*. En 2008, on découvre que, ce que la chimie venait d'accomplir, la nature l'avait déjà réalisé : un quasi-cristal naturel de symétrie pentagonale, probablement d'origine extraterrestre, est découvert en Russie. Ces divers événements ont contraint les manuels de cristallographie à modifier leur définition du cristal, afin d'y intégrer les quasi-cristaux de symétrie pentagonale. Pourtant, la cristallographie pouvait être considérée jusque là comme un département achevé de la physique : édifice entièrement prisonnier des lois de la symétrie, formulées aujourd'hui dans le cadre de la théorie des groupes. La cristallographie est, de fait, une espèce de dimension "témoin" de la physique, interface parfaite entre la structure invisible : les arrangements d'atomes, et la structure visible : la facette du cristal, et son angle au sommet, pure matérialisation de la géométrie des polyèdres.

Là encore, on n'est qu'à moitié surpris. Aujourd'hui comme hier, les idées mathématiques pythagoriciennes semblent affectées d'un certain "devenir physique". La mathématique pythagoricienne implique, parmi d'autres choses, la recherche d'une certaine adéquation entre la nature mathématique, et la nature physique. Son objet la détermine à décrire, assez souvent, le genre de choses que la nature est susceptible, elle aussi, de réaliser.

*En 2011, Dan Shechtman s'est vu décerner le prix nobel de chimie pour ces travaux sur les quasi-cristaux.

Quelques applications florales de la suite de Fibonacci

Structure et aspect d'un quasi-cristal de synthèse

Météorite quasi-cristalline découverte en Russie en 2008

GLOSES

1. Les médiétés de 1 à 0

On a vu que la médiété N1 pouvait être définie comme saturée sur un plan sémantique et logique, mais il est également possible de la reconnaître comme saturée sur un plan purement mathématique, puisque le rapport mineur de cette médiété a une valeur constante de x/x = 1, valeur qui coïncide avec l'extension maximale que peut prendre le rapport mineur d'une médiété, les rapports mineurs des autres médiétés pouvant tous s'exprimer par des rapports inférieurs à 1. Dans cette perspective, il peut être intéressant d'élargir notre définition habituelle de la médiété, en définissant le système dans N inclu zéro, et en stipulant qu'une médiété est une relation entre 3 nombres A, B, C, tels que A inférieur ou égal à B inférieur ou égal à C, dans laquelle deux de ces nombres sont entre eux dans le même rapport (mineure) que deux de leurs différences (majeure). On obtient alors 5 niveaux étagés entre 1 et 0.

Niveau 1. La position de référence est donc celle, saturée, de la seule médiété N1 (dite arithmétique) dont le pprm (plus petit rapport mineur possible) est égal à 1.Niveau 2. Un ensemble de 5 médiétés dont le pprm est égal à 2/3. Ce sont les médiétés N6, N7, N8, N9 et T12. Ces médiétés, auxquelles je ne connais pas d'application géométrique remarquable, donnent l'impression de fonctionner toutes de la même manière et de pouvoir être reliées par une équation commune, de manière à ne former qu'une seule supermédiété.

Niveau 3. Quatre médiétés dont le pprm est égal à 1/2. Ce sont la médiété "géométrique" N2, les médiétés N4 et N5, ainsi que la médiété T11, que l'on a déjà examinée en raison de son absence d'intérêt mathématique, son adoption se résumant à intégrer dans le système un axiome d'existence du nombre zéro.

Niveau 4. Une seule médiété N3, (dite "harmonique"), dont le pprm est égal à 1/3.

Niveau 5. Dans cette formulation, la position "saturée" qui répond symétriquement à l'autre extrémité du système (où l'envergure est "maximale", c'est à dire égale à 1) est donc occupée par la seule médiété N10 ("de Fibonacci"), dans laquelle le pprm est égal à 0/1 = 0. Puisqu'en effet, notre définition élargie permet d'admettre comme "plus petite solution possible" de la médiété la solution (0, 1, 1), et par suite comme pprm le rapport 0/1. Sur le plan logique, on ne peut donc pas avoir moins de 5 médiétés, semble-t-il.

Précisons que, dans ce raisonnement, on appelle pprm le rapport mineur simplifié, contenu dans la plus petite solution entière d'une médiété; c'est ce rapport qui comporte 5 degrés d'obturation entre 1 et 0. Ainsi, les médiétés du niveau 2 ont, dans leur plus petite solution entière, un rapport mineur égal à 4/6 ou 6/9 (= 2/3). Sur la table des médiétés du blog, les plus petites solutions entières sont reprises de Nicomaque, chez qui elles ne sont pas forcément justifiées par une définition explicite. Pour la médiété "de Fibonacci", Nicomaque retient comme première solution le triplet (3, 5, 8), sans doute pour éviter le triplet (1, 2, 3) qui serait identique à N1. Nicomaque semble donc favoriser la première solution originale d'une médiété; mais rien n'interdit de reformuler la table des solutions à partir d'une définition plus moderne de la médiété, et en privilégiant non plus la première solution originale, mais la première solution possible. Dans ce cas, il paraît donc avantageux de définir le système pour A inférieur ou égal à B inférieur ou égal à C, de manière à intégrer toutes les solutions initiales de la suite de Fibonacci, et notamment les 4 solutions qui précèdent celle retenue par Nicomaque, savoir : (0, 1, 1); (1, 1, 2); (1, 2, 3); (2, 3, 5); ...

2. Obturation du rapport mineur.

La relation logique M (médiété), est une relation biternaire : x/y = M (A, B, C), où x et y doivent être choisis parmi les termes A, B ou C, et où M est le rapport de deux soustractions entre ces trois termes. Dans cette relation, le rapport mineur x/y représente donc le "côté" binaire de la relation.

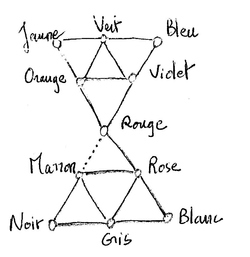

Dans le système défini plus haut, on peut représenter l'obturation du rapport mineur par l'inscription d'un trépied, ou d'un triangle équilatéral, dans le cercle-unité. Les 12 médiétés se répartissent alors sur 4 positions, puisque les positions de N1 (arithmétique) et N10 (Fibonacci) coïncident, à ceci près que N1 correspond au cercle plein, et "Fibonacci" au même cercle vide. Les positions des médiétés peuvent ainsi recevoir une formulation "angulaire" qui est quaternaire, mais en remarquant que l'angle de la médiété N2 (géométrique) est déterminé par la médiatrice verticale du triangle équilatéral. La structure biternaire est donc bien apparente, même lorsqu'on ne considère que le rapport mineur. L'axe vertical correspond au côté binaire, le trépied au côté ternaire de la relation.

3. Table de correspondance

Cet article, pourtant simple, a suscité beaucoup de confusions, et notamment l’idée surprenante selon laquelle il pourrait exister des termes manquants dans une fonction mathématique. Il a donc paru utile de dresser une table de correspondance entre les deux structures.

Il existe, bien évidemment, deux fois plus de rectangles de Fibonacci que de triangles de Penrose, puisque le rectangle de Fibonacci développe les nombres de Fibonacci par paires conjointes, alors que le triangle de Penrose développe ces mêmes nombres par paires disjointes.

La série des triangles de Penrose correspond uniquement aux étapes impaires de la série des rectangles de Fibonacci. Dans le rectangle de Fibonacci, les nombres de Fibonacci correspondent au rapport de la largeur à la longueur (l/L). Le « rectangle de Fibonacci » de rang 1, est donc un « rectangle » de largeur zéro et de longueur 1, c'est-à-dire un segment de longueur 1. Le rectangle de Fibonacci de rang 2 est un « rectangle » de 1x1, autrement dit le carré atomique de côté 1 (qui permet ensuite de calculer déductivement, visuellement, les valeurs de tous les carrés suivants). Au rapport (largeur/longueur) du rectangle de Fibonacci, correspond, une fois sur deux, le rapport (triangles obtus/triangles aigus) qui décrit la composition du triangle de Penrose.

On se convaincra, au vu de ce tableau, que les deux fonctions sont bien complètes, et parcourent la série entière des nombres de Fibonacci, de zéro à l'infini; en précisant que, dans cet article comme dans d'autres, on emploie, par commodité, le terme "infini" dans le sens hyperbolique qui est celui de la mathématique moderne, pour désigner différentes variétés de l'indéfini.

4. Pentagone de Padovan

Si on le considère maintenant, non plus sous le seul angle de sa relation avec la médiété Nicomaque 10, mais d'un point de vue plus général qui est celui de la théorie des polygones gnomoniques, le rectangle de Fibonacci possède une structure jumelle qui est le pentagone de Padovan.

Alors que le rectangle de Fibonacci est formé de carrés gnomoniques, le pentagone de Padovan est formé de triangles gnomoniques. A chacune de ces structures sont associés une suite arithmétique et un nombre (irrationnel) remarquables (au nombre d'or, phi, de la suite de Fibonacci répondant le nombre "plastique", psi, de la suite de Padovan), ainsi qu'une spirale logarithmique. De la même manière que, dans le rectangle de Fibonacci, le rapport entre les côtés tend vers phi, dans le pentagone de Padovan, le rapport entre deux côtés successifs du pentagone tend vers psi.

La suite de Padovan, en revanche, ne relève pas de la théorie "classique" des médiétés à 3 termes, mais d'une théorie plus générale comprenant les médiétés à 4 et 5 termes, ou plus, domaine qui reste largement inexploré si l'on excepte l'étude, par Nicomaque notamment, de la médiété "parfaite", ayant pour plus petite solution le quadruplet (6-8-9-12).

La médiété ci-dessus, qu'on appellera médiété de Padovan, peut, par exemple, être définie comme une relation entre 5 termes : a, b, c, d, e, chacun étant inférieur ou égal* à son successeur, dans laquelle on a ces trois identités :

a + b = d

b + c = e

(a + e) = (c + d)

Les cinq termes correspondant aux cinq triangles gnomoniques qui sont suffisants pour délimiter la circonférence de n'importe quel pentagone de Padovan. Dans l'exemple illustré ci-dessus, les termes a, b, c, d, e, correspondent (pour le plus grand des pentagones) aux triangles gnomoniques de rangs : 7, 9, 12, 16 et 21.

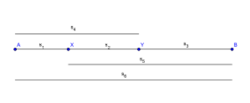

Gérard Cordonnier a défini cette médiété en utilisant la méthode euclidienne de division d'un segment en "extrême et moyenne raison", qui permet de définir le nombre d'or.

Pour le nombre "plastique", le segment est divisé en trois parties, qui déterminent elles mêmes par combinaison trois autres grandeurs; ces six segments étant tous ordonnés en proportion géométrique. Gérard Cordonnier montre que la proportion géométrique est de valeur : "psi"; ce qui signifie que, tout comme une grandeur peut être "double" ou "triple" d'une autre, chaque segment est ici le "psi-uple" du précédent.**

On voit que les deux méthodes, géométrique et "algébrique", sont équivalentes, puisque tous ces rapports de grandeur sont déductibles des trois identités formulées plus haut. Les segments 1 à 5 correspondent aux termes (a, b, c, d, e) de la médiété, quant au sixième, il correspond au terme "f", terme qui est donc le "successeur immédiat" de la médiété, et qui est toujours égal à (a + b + c) comme cela ressort également de nos trois formules.

*La mention "inférieur ou égal" permettant, comme pour la suite de Fibonacci, de faire débuter la suite de Padovan à zéro, et d'attribuer pour valeurs au pentagone de Padovan de rang 1, le quintuplet : (0, 1, 1, 1, 2). La série se développe ensuite par quintuplets conjoints, le pentagone ci-dessus occupant le rang 10.

**La très grande généralité de la médiété géométrique fait qu'elle joue ici le rôle de substrat, ou de "paradigme", dans la définition d'une médiété d'ordre moins primitif.

Références :

Pierre Brémaud : Le dossier Pythagore, Ellipses, 2010.

Sous cet excellent titre, Pierre Brémaud a rédigé un livre qui, tout en offrant une synthèse accessible à un large public, ne se prive pas d'apporter audit dossier certains éléments originaux, parmi lesquels on retiendra, le choix étant difficile, son dossier mathématique, son tableau du pythagorisme à la période alexandrine, ou encore, sa discussion pleine de bon sens du problème de la prétendue "crise des incommensurables", dans laquelle il démasque, sinon une invention pure et simple des modernes, du moins une problématique dont la signification historique a été faussée, et "montée en épingle" à partir de quelques fragments mal interprétés.

Mario Livio : The golden Ratio, Broadway, 2002.

Marius Cleyet-Michaud : Le nombre d'Or, Que Sais-Je? PUF, 1972.

<?XML:NAMESPACE PREFIX = G ?>-

Par zalmoxis dans le 20 Septembre 2012 à 09:22

FOI RELIGIEUSE OU FOI SCIENTIFIQUE ?

par G. Denom

Ce texte est la synthèse de deux lettres que j'ai écrites dans le cadre d’un échange avec Jean-Luc Périllié, maître de conférence en philosophie ancienne à Montpellier, et auteur de Symmetria et rationnalité harmonique, origine pythagoricienne de la notion grecque de symétrie. Ce livre, paru en 2008, montre la richesse et l’universalité de la notion pythagoricienne de symétrie, dont l’acception est plus large que la définition moderne, puisqu’elle signifie au sens propre commensurabilité, commune proportion des parties d’un tout, entre elles aussi bien qu’à l'égard de ce tout. Cette notion qui, non seulement, est intimement liée à la théorie des médiétés, mais qui peut aussi, plus profondément, être considérée comme un arrière-plan paradigmatique, commun aux quatre concepts fondamentaux de la mathématique pythagoricienne, et essentiel à chacun d'eux; - cette notion si importante donc, en raison pythagoricienne, n’avait, jusque là, jamais fait l'objet d'une étude systématique.

Mais la discussion, ici, se rapporte davantage à l’objet du travail actuel de Jean-Luc Périllié, qui est, pour citer une de ses lettres "de préciser les liens entre pythagorisme et cultes des mystères, en s'appuyant principalement sur les renseignements que l'on trouve dans une source assez ancienne et abondante : les dialogues de Platon, et dans la perspective ouverte par l’étude très forte et brillante de Peter Kingsley sur : Empédocle et la tradition pythagoricienne."*

*

Qu'est ce que l'oracle de Delphes? C'est la tétractys, qui est l'harmonie dans laquelle vivent les Sirènes.

Acousmates, Vie pythagoricienne, Jamblique.

"Penseur religieux" et "mystique" sont des prédicats que l’on voit souvent associés au nom de Pythagore. Le principal problème que je vois à leur emploi, c'est qu'ils sont presque toujours utilisés sans être définis. Or pour un chrétien, ces notions sont attachées à certaines représentations assez précises, qui n'ont pas forcément d'analogues dans le monde antique.

En vue simplement de sortir de l'indéfinition, je propose une définition approximative. Dans le monothéisme, le mot religion désigne une relation collective et universelle à un être absent ou abscons. La mystique, elle, est la réunion d'un être exceptionnel avec la présence divine, inaccessible au commun. Ces représentations précises, dans lesquelles ces deux notions s'explicitent très bien et se complètent l'une l'autre, me paraissent décrire un modèle de religion qui ne vaut, en réalité, que pour les trois grands monothéismes, mais qui est, finalement, assez peu pertinent pour les cultes antiques.

*

Ce n'est pas moi qui reprocherais aux historiens d'accorder de l'importance à l'aspect religieux du pythagorisme, puisque l'un des principaux griefs que j'aie contre les historiens du pythagorisme (surtout ceux opérant dans la filière de l'histoire des sciences et de la mathématique ancienne) est leur méconnaissance des faits religieux, qui s'aggrave, d'ailleurs, à mesure que ces faits sont plus anciens. Ce reproche pourrait du reste s'adresser aux intellectuels modernes dans leur généralité. Il existe des gens que l'on nous présente comme "pointus" dans leur domaine de compétence, pour qui la religion est une espèce de disposition mentale un peu naïve, qui vous rendrait peu apte, par exemple, à l'exercice de la science. Des notions aussi grossières de la religion, même pas dignes du niveau d'un journal télévisé, sont aujourd’hui monnaie courante. Un autre travers du même genre, est celui qui consiste, lorsqu'on prononce les mots de mystère ou d'initiation, à les accompagner d'une sensation d'interdit ou de frisson, aussi ridicule que possible.

*

Commençons par énoncer une série de propositions parfaitement triviales, qui ne sont intéressantes que par les gloses qui les accompagnent et qui en définissent aussi exactement que possible la portée.

1. Les pythagoriciens, et Pythagore lui-même, pratiquaient des cultes religieux. C'est là un attribut qu'ils partageaient avec l'ensemble des hommes du monde antique.

2. Les pythagoriciens, et Pythagore lui même, pratiquaient des cultes exotiques. C'est là un attribut qu'ils partageaient, au moins, avec une grande partie de la classe cultivée du monde grec, pour laquelle la religion "commune", ou populaire, apparaissait comme trop dégradée pour permettre, à elle seule, une véritable élaboration théologique. Les anciens n'opposaient pas leur culte religieux à ceux des autres, puisqu'ils pensaient que les dieux des autres peuples n'existaient pas moins que les leurs. La comparaison des dieux d'un panthéon national, avec ceux des peuples voisins, était donc, dans le monde ancien, un simple exercice de théologie ordinaire. D'où le risque, pour le moderne qui s'attarde à ces analogies, à ces correspondances entre différents cultes, d'une véritable hémorragie de signification religieuse, qui permet par exemple à certains, sans beaucoup d'effort, de voir dans le Pythagorisme un mélange de chamanisme hyperboréen, d'apollinisme, de dyonysisme, d'orphisme, sans exclusion de la théologie égyptienne, du mazdéisme, du zoroastrisme, du brahmanisme et bien sûr du druidisme.

3. Quand bien même on parviendrait à une description plus précise. Par exemple : les pythagoriciens étaient une secte orphique. Ou encore : le pythagorisme est une nouvelle formulation du chamanisme hyperboréen, on n’aurait rien obtenu de fondamentalement nouveau par rapport au niveau 1. Les initiations, les mystères, même s'ils étaient réservés à de petits groupes, ne constituaient qu'un niveau supérieur de cette dimension du religieux qui était une dimension ordinaire et normale de la vie humaine, de toute vie humaine.

Le risque qu’il y a ici, c'est celui de chercher une correspondance entre deux plans de réalité qui n'ont, a priori, pas de rapport intrinsèque. Par exemple : Adam Smith et Ricardo sont les fondateurs de la pensée libérale. Adam Smith et Ricardo étaient de religion anglicane. Donc, le libéralisme est une secte religieuse affiliée à l'anglicanisme. L'exemple est bien sûr exagéré, cependant, il indique bien le profond sophisme qu'il peut y avoir à mettre sur le même plan un événement singulier et extraordinaire de l'histoire, tel que la naissance du libéralisme, avec des faits parfaitement ordinaires à tous les hommes d'une même époque; et le sophisme est à peu près le même dans le cas du pythagorisme, où il n'y a pas plus de raison a priori de relier un événement aussi extraordinaire et singulier que l'apparition de la doctrine de Pythagore, ses concepts, ses réalisations scientifiques et intellectuelles, avec un plan parfaitement ordinaire et pour ainsi dire "neutre" de la vie de son temps, qui est celui de la religion.

*

Quand bien même on réussirait à rendre aussi précise que possible une définition relevant du niveau 3. Par exemple : "les pythagoriciens étaient une secte orphique", ce serait là, j'en conviens, une information historique intéressante, mais on n'aurait toujours pas commencé à parler de la foi propre qui caractérise les pythagoriciens en tant que pythagoriciens. Or sur ce point là, il y a une pièce sur laquelle la décision est préconditionnelle : c'est le serment pythagoricien.

Si le serment est authentique, s'il remonte au premier groupe pythagoricien, alors la foi pythagoricienne n'est autre que la foi scientifique, elle n'est autre que la foi du mathématicien en son théorème, cette "bonne" foi, qui n'implique que l'attachement à son propre signe, et qui, dans le paradoxe logique du même nom, s'oppose à la "mauvaise" foi qui est celle du menteur, - cette foi que j'ai appelée dès ma jeunesse la foi de Spinoza, et qu'il professait à ceux de ses correspondants qui lui demandaient comment il pouvait être certain de ses thèses : je le crois comme je crois que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits. En effet, dans le serment pythagoricien, on ne vous demande pas de croire en une entité absconse ou absente, mais dans une réalité qui est présentée dans l'esprit : la tétractys. Après cela, si l'on tient toujours à ce que Pythagore soit le fondateur d'une nouvelle religion, il serait tout de même honnête de préciser, à un moment ou un autre, que cette nouvelle religion s'appelle la science.

*

La décision sur le serment pythagoricien est donc préconditionnelle. Je dis bien la décision, car, est il authentique? Le fait qu'il soit mentionné par 4 ou 5 auteurs est-il une preuve suffisante? Certainement pas. Si l’on nous dit que la lecture d'une trentaine de thèses, de préférence rédigées en allemand, peut aider à trancher la question, je ne suis pas sûr que ces arguments puissent bouleverser un épistémologue un peu cuirassé. Alors d'où pourrait provenir une preuve plus sûre? En fait, uniquement de l'archéologie, de la découverte d'une tablette où serait inscrite le serment, et qui serait datée grâce au carbone 14 de l'époque de Pythagore, où peu après. A force de confondre ses objectifs avec ceux de je ne sais quelle méthodologie (comme si les méthodes pouvaient donner des idées à ceux qui n'en ont pas) l'histoire se trouve de plus en plus réduite à attendre de l'archéologie ses possibilités d'orientation ou de décision les plus importantes.

Pourquoi la décision sur le serment est-elle préconditionnelle? Parce que de cette décision dépend immédiatement l'interprétation totale de la doctrine. Autrement dit, en bonne logique, dans les cas réellement décisifs : ce n'est pas "une garantie sur l'authenticité des sources" qui permet de se former "une idée sur la doctrine"; mais c'est au contraire l'idée qu'on s'est formée sur la doctrine, qui conditionne notre opinion sur l'authenticité des sources.

L'essentiel étant, dès lors, d'avoir au départ une certaine idée des choses, je ne vois pas comment la personnalité de l'historien pourrait n'être pas, dans tous les cas, le facteur le plus décisif. Or à cet égard, il y a certaines "vocations universitaires" qui laissent un peu perplexe. Maurice Caveing, quels que soient ses mérites et l'utilité spéciale de son travail, est un idéologue positiviste comme Auguste Comte n'a sans doute jamais rêvé d'en voir naître. Il nous présente l'histoire des sciences comme une somme de petits progrès cumulatifs, modestes et laborieux. Quelle place pourrait bien trouver Pythagore dans un processus de lecture aussi écrasant? Si on lit sa thèse, qu'apprend-on du pythagorisme? On se demande surtout, en le lisant, comment l'idée a pu lui venir de s'orienter vers l'étude de mentalités si étrangères à sa façon naturelle de penser. Et que dire de Festugière, longtemps autorité dominante en matière d'hermétisme, qui commence aujourd'hui à nous apparaître, avec le recul, et malgré sa croix, comme une incarnation presque fanatique, caricaturale, de la mentalité scientiste du début du XXe siècle.

*

Si Pythagore n’a ni écrit, ni même laissé de trace probante de sa pensée, c‘est au moins une hypothèse admissible, que ce fut de façon assumée et volontaire. Dans l’attachement à une forme exclusivement orale de la tradition, il pouvait y avoir une dimension réellement orgueilleuse : peut-être estimait-il qu’une doctrine qui ne réussirait pas à se conserver dans les cœurs, ne méritait pas qu'on s'en souvienne. Dans ce cas, ce ne serait pas par accident, mais par essence, par vocation même, que cette doctrine se refuserait à être saisie, ou cernée, par le critère ontologique de la trace, de la preuve matérielle et écrite, qui gouverne la science historique actuelle. Cela peut aussi être un début de réponse à une question que beaucoup se posent, savoir : Où se situe la coupure entre une éventuelle forme originellement pure et cohérente de la pensée pythagoricienne, et les formes lacunaires ou dégradées dont témoignent la plupart de nos sources. Etant donné, peut-être, le caractère déjà obsolète de la forme orale de transmission que Pythagore entendait maintenir, cette "écriture dans les coeurs" pourrait bien s'être avérée plus volatile qu'il le pensait; de sorte que la "décadence" pourrait avoir commencé dès l'extinction de Pythagore.

*

Il me reste à compléter ces remarques par un dernier mot concernant la notion d'ésotérisme. Cette notion ne présente pas les mêmes inconvénients que les notions de religieux et de mystique, dans la mesure justement, où l'ésotérisme est un paradigme dans lequel différents plans d'expérience ou de connaissance, du plus profane au plus sacré, (ou encore : s'étageant de la science à la spiritualité), peuvent se superposer, sans se confondre. Pour cette raison même, la notion d'ésotérisme est la seule dans laquelle pourraient légitimement (et sans risque de mélange ou de confusion) s'effectuer certaines correspondances entre le plan de la science et celui de la spiritualité. Cela explique aussi, incidemment, que je rencontre souvent moins de problèmes avec le Pythagore des ésotéristes, maçons et autres guénoniens, (bien que mon travail n'entretienne avec les leurs aucun rapport particulier), que je n'en ai, malheureusement, avec le Pythagore de certains historiens, qui à force de "suspension" et de "retrait" méthodologique, et corrélativement, à force d'amaigrissement progressif de tout contenu intellectuel un peu précis, aurait tendance, de plus en plus, à ressembler à je ne sais quel homme des cavernes, qui aurait découvert la multiplication par hasard en jouant avec des noix. Dans la démarche de certains historiens, il y a le rêve d’une position neutre, en quelque sorte sécurisée, qui serait une espèce de « distance parfaite » de la pensée. Mais en épistémologie, on apprend qu’il n’y a pas d’acte scientifique neutre. La suspension elle-même n’implique pas l’absence de thèse, puisqu’elle revient souvent, en pratique, à hypostasier des thèses fantômes, - des thèses qui, même lorsqu’elles ne sont pas énoncées, peuvent n’être pas moins décisionnelles et contraignantes que celles, par exemple, qui m’ont servi dans mon travail. Dans le cas de Pythagore, ces thèses fantômes peuvent être les suivantes : « Aucun des concepts hérités de la tradition pythagoricienne n’a de valeur centrale ou décisive pour l’interprétation totale de la doctrine. » Ou encore : « Si parmi les concepts hérités de la tradition, certains peuvent avoir une valeur centrale ou décisive, nous sommes incapables de dire lesquels. » Et derrière ces thèses qui ont encore un air assez précautionneux, s’en profile une autre, plus massive et en réalité seule déterminante, qui est que la doctrine de Pythagore n’a pas de consistance scientifique interne, qui en permettrait l’exposé par une méthode strictement hypothético-déductive.

*Dans le même courrier, Jean-Luc Périllié précise ainsi l'angle d'attaque : "l'intuition originaire qui avait gouverné mon travail résidait moins dans la philosophie du nombre proprement dite que dans l'étude de la filiation orphisme, pythagorisme, platonisme (que je considère comme relevant d'un déploiement "dynamique" dans un sens bergsonien)."

Reférences :

Jean-Luc Périllié : Symmetria et rationalité harmonique, origine pythagoricienne de la notion grecque de symétrie, L’harmattan, 2008.

Maurice Caveing : La figure et le nombre, Recherches sur les premières mathématiques des Grecs, Presses universitaires du Septentrion, 1997.

P.-H. Michel : De Pythagore à Euclide, Contribution à l'histoire des mathématiques pré-euclidiennes, Les Belles Lettres, 1957.

Arpad Szabo : L’aube des mathématiques grecques, Vrin, 2000.

Peter Kingsley : Empédocle et la tradition pythagoricienne, Les Belles Lettres, 2010.

votre commentaire

votre commentaire -

Par zalmoxis dans le 20 Septembre 2012 à 08:38

LA DIVINE DISTANCE

par Axel SCHNEIDER

Pour la commodité du lecteur, on a regroupé sous ce titre les six commentaires postés par Axel Schneider à la suite de l’article : Spirale de Théodore et polygone gnomonique de rang 4. Ceux qui voudraient en savoir plus sur les idées de M. Schneider, et notamment sur la nature de ce fameux ratio mesurant, selon lui, une limite indépassable de la connaissance humaine, pourront se rendre avec profit sur le site personnel de l’auteur :

D'autres précisions sur le site de "l'homme de Vitruve" :

http://screencircles.wordpress.com/2008/01/03/lhomme-de-vitruve/

1.

Mardi 4 Septembre

En fait, je suis d'accord avec toi pour dire que tous les gnomons sont équivalents quand on considère les polygones réguliers. Le problème vient du cercle (ou plus exactement du disque) : ce n'est pas un polygone avec une infinité de cotés ou en tous cas pas plus qu'un polygone avec un seul côté.

Dès lors, oui, le gnomon est bien la notion archaïque, sauf qu'elle nous conduit à affirmer avec Gödel que épistémologie/ontologie est inférieur strictement à 1. La question est de savoir quel est ce ratio… Cela ne concerne pas seulement les mathématiques, mais toute connaissance humaine ou surhumaine. Ce ratio ne peut être dépassé que par un concept que l'on peut appeler Dieu ou Oracle (comme Turing) mais qui pour moi n'a aucune vérité en soi, à moins de considérer que la connaissance de ce ratio confère a celui qui la détient cette vérité complète.

Nicolas de Cues était le précurseur de Gödel quant à propos de la question de la transcendance de pi (la quadrature du Cercle), il affirmait :

"(ceux) qui ont cherché la quadrature du cercle ont présupposé la coïncidence du cercle et du carré dans l’égalité, laquelle n’est assurément pas possible au niveau sensible. Car il n’existe pas de carré qui ne soit inégal à n’importe quel cercle engagé dans la matière. Cette égalité, qu’ils ont présupposée, ils ne l’ont donc pas vue avec leurs yeux physiques, mais avec leurs yeux mentaux, et s’ils ont essayé de la démontrer par le raisonnement, ils ont cependant échoué, puisque la raison n’admet pas la coïncidence des opposés. C’est intellectuellement qu’ils auraient dû chercher la coïncidence dans ce cercle qui est égal dans chaque polygone "

C'est la même chose que de dire que tous les gnomons sont identiques. Sauf que dès lors il faut admettre une incomplétude, une dualité du gnomon dans la mesure où le choix canonique entre la factorielle de 0, 0!=1 et 0!=-1 n'est pas symétrique au choix canonique entre i^2=-1 et i^1/2=-1. Il existe un isomorphisme entre le gnomon des réels et le gnomon des imaginaires, mais le gnomon complexe n'est pas atteignable sans une "approximation" (le foncteur d'oubli du plan complexe considéré comme une surface de Riemann universelle).

2.

Mardi 4 Septembre

Seul compte le corps des complexes, la clôture algébrique du corps des réels sur le corps des nombres imaginaires : c'est l'unique représentation possible de l'espace sensible et, comme je l'ai dit, sur cet espace sensible, le gnomon "complexe" est obligatoirement dual, c'est à dire que le gnomon "véritable" n'est pas accessible au sensible.

Cela se décline selon moi : avec l'inégalité isopérimétrique (rappelez vous de la création de Carthage par Didon...). Dans ce cadre, le cercle et le triangle équilatéral sont des extremums : le cercle est le "polygone" qui par rapport au "périmètre" (circonférence) a la surface la plus importante et le triangle équilatéral celui qui pour le même périmètre a la plus petite surface. Le carré est donc le premier polygone et permet de calculer le cycle d'obstruction... C'est ainsi que l'on trouve la construction de Vitruve.

On a alors en reprenant votre logique 2 carrés gnomiques et non un seul (car alors le centre du cercle et le centre du grand carré vitruvien sont distants d'une unité). Le carré gnomon de rang 5 qui se décompose en 2 rectangles : l'un de 4 sur 1 et de diagonale racine 17 et l'autre de 4 sur 5 et de diagonale racine de 41, et le carré gnomon de rang 4 qui se décompose alors en 2 rectangles, le rectangle de 4 sur 1 (le même que précédemment) de diagonale racine de 17 et le rectangle pythagoricien (triangle isiaque) de 3 sur 4 et diagonale 5.

La tradition compagnonique reprise par les traditions maçonniques, considère le problème ainsi : on ne peut pas mieux faire comme polygone gnomique complexe que le carré long de 3 sur 4. Donc, dans ces traditions le fameux ratio correspond à la surface du carré long divisée par la surface du carré possédant le même périmètre de 14. On trouve ainsi un ratio de 12/12,25 soit un peu plus de 97 %. L'incomplétude dans cette logique serait donc d'un peu plus de 2 % seulement... C'est très faible (et donc forcément très subversif pour les Eglises) et en même temps très important pour les positivistes car, cet univers platonicien nous est bien inaccessible (mais l'on saurait si cela est exact à quelle divine distance de nous il se trouve).

Je ne serai pas plus long pour le moment, mais il faut bien comprendre le phénomène d'obstruction : c'est la parabole de la pêche miraculeuse partagée par Pythagore selon Jamblique et par le Christ selon Saint Jean (tiens le Christ aurait reçu un enseignement pythagoricien? Peut-être est-ce le fils d'Isis et d'Amon-Osiris comme pouvait l'être, par exemple, Césarion-Horus...) Les poissons ce sont les vesica piscis, 1/2 de la racine de 3, les mailles du filet, le polygone gnomique de rang 4 : reste toujours 153 = 1!+...+5! = 1+...+17...

3.

Mardi 4 Septembre

Tout d'abord, diverses représentations du carré long de 3 sur 4 dans les traditions maçonnique et chrétienne :

Et le double centre de la construction de Vitruve chez les Templiers :

4.

Mercredi 5 Septembre

Votre remarque sur la conception Euclidienne, "le point est ce qui n'a pas de parties" et celle plus monadique (dans le sens de Leibniz) de Pythagore "10 points sont montrés ou présentés dans la pensée" (le Tetracktys) est particulièrement bien venue.

Etienne Klein, physicien spécialiste de la question du temps, a bien fixé le cadre qui a animé de vives discussions entre Stephen Hawking et Roger Penrose en 1997 sur la Relativité générale. En effet, le cadre théorique relationnel de la RG (continuum espace-temps), puisqu'il ne peut jamais être "vide" absolument : il existe toujours un tenseur métrique, un champ qui ne s'annule jamais "en tout point" du continuum. Comme les équations de Maxwell traitent du champ électromagnétique, les équations d'Einstein traitent de ce champ. Ainsi la RG, qui se veut une vraie théorie par rapport à l'approche de Newton qui retient l'espace et le temps comme des absolus (je dirais même la matière et donc la gravité), n'existe pas sans sa métrique. Or pour définir un champ, il faut définir ce champ : l'approche pythagoricienne du Tetracktys me semble tout a fait adaptée puisqu'il s’agit comme vous le dites d'un ensemble de 10 points, un champ logique. Le tenseur métrique ne s'annule en aucun point "euclidien" : en clair, pas d'annulation, pas de singularités (style trou noir) dans la RG car sinon il faut considérer la disparition de la métrique. Sauf à considérer, comme le très pythagoricien (selon moi) Aristote, que le 1 n'est pas un nombre mais une idéalité platonicienne inatteignable...

5.

Mercredi 5 Septembre

Je trouve très intéressante l'idée de dire que quel que soit le polygone régulier envisagé, eh bien le gnomon est "équivalent" (à n-près) et de parler de polygone gnomique plutôt que de gnomon.

C'est comme l'approche pythagoricienne de N. de Cues qui affirme qu'il n'existe "pas de carré qui ne soit inégal à n'importe quel cercle". Il ne dit pas que la quadrature du cercle est possible, il dit juste que comme le cercle (disque) partage avec le carré (et donc tout autre polygone régulier) les concepts de longueur (D1) (circonférence) et de surface (D2) (aire), eh bien intellectuellement ils sont "égaux" mais que cette similitude n'est pas perceptible au niveau "sensible". Je pense que dans l'esprit de N. de Cues, en tous cas dans celui de L. de Vinci et de la "petite école cusienne d'Italie" eh bien la cause de l'impossibilité d'une quadrature était acquise, bien que la démonstration ne viendra qu'au 19ème siècle. Dans l'esprit "cusien", la transcendance (le mot est anachronique) de pi n'est donc pas le signe d'une "inégalité" mais d'une obstruction, une homologie ou plus exactement une cohomologie (là encore ce sont des anachronismes), c'est à dire l'obstruction qu'ont certaines suites de morphismes (deux ensembles avec une même structure comme par exemple dans le cas d'espèce les polygones et les cercles) à être exactes.

Ainsi le raisonnement que l'on fait sur le carré est valable à n-près pour n'importe quel polygone régulier (du triangle équilatéral au polygone avec une infinité dénombrable de cotés).

Attention ! Je dis bien un polygone avec une infinité dénombrable (au sens de Cantor donc avant diagonalisation vers l'infini indénombrable des Réels) de côtés. Dans mon idée, un polygone avec une infinité indénombrable de côtés, c'est un cercle.

L'idée de rajouter l'hypothèse du continu (ou du discret) à l'ensemble des axiomes d'une théorie formelle capable de formaliser l'arithmétique et récursivement axiomatisable (logique du 2nd ordre) ne change rien au fait qu'elle contient des propositions contradictoires (consistance) ou indécidables (complétude). Il résulte en fait des travaux de Gödel de 1938 et de Paul Cohen de 1963 (avec sa célèbre méthode de Forcing) que l'hypothèse du continu est indécidable. Donc, pas plus de complémentation avec l'axiome du continu qu'avec n'importe quel axiome (comme l'axiome de protection de la chronologie de Stephen Hawking pour la relativité générale...). Ainsi, on ne sait pas si il y a des trous ou non dans la droite réelle, c'est à dire si le cardinal transfini de l'infini indénombrable des réels (aleph 1) est le successeur immédiat du cardinal transfini de l'infini dénombrable (aleph 0).

L'idée de l'angle d'attaque est donc de dire (un peu comme l'intrication quantique) qu'au niveau "sensible" (au sens de N. de Cues), eh bien il faut considérer que les 2 sont vrais et que l'on ne peut pas calculer le cardinal aleph 1/2 soit parce qu'il n'existe pas et que la relation d'ordre entre aleph 0 et aleph 1 est "séparée" par rien ou plus exactement un objet qui n'est pas défini dans les mathématiques, soit parce que l'on ne peut connaître la position absolu de aleph 1/2, les trous dans la droite réelle n'étant alors pas calculables exactement.

Ces deux hypothèses au niveau "sensible" sont donc identiques en dernière analyse... Mais, il y a selon moi un mais, puisqu'au niveau "sensible", on démontre en tous cas des "trous" logiques (qu'ils soient virtuels ou réels) et peut-être que l'on peut calculer l'importance de ces trous à défaut de les situer.

J'ai déjà montré comment Léonard de Vinci (et bien entendu Vitruve) envisageait la question : c'est l'unité isopérimétrique. On a beaucoup dit que l'homme vitruvien était la représentation des mensurations de l'homme idéal... Oui et non : la perspective de Vitruve c'est de mesurer la "divine distance", c'est à dire "si" "Dieu" a fait l'homme à son image (parfaite), dans quelle mesure l'homme (ou Dieu par récursivité...) peut-il appréhender la "pensée divine" (la vérité). Vitruve parle de cela d'ailleurs dans la partie de son "de Architectura" consacrée à la construction des temples (comme le mythe compagnonique et franc-maçon de la construction du temple de Salomon : l'équerre et le compas avec la question du centre de gravité G). Vitruve (et le Vinci) veulent mesurer ainsi le rapport entre l'ontologie (la sémantique) et l'épistémologie (la syntaxe), la "divine distance".

Voilà l'idée de Vitruve... et celle d'Emil Post : mesurer le RE Turing degree universel, que l'on peut formuler selon moi ainsi : "Quel est le plus petit x qui permet d'avoir une théorie capable de formaliser l'arithmétique (structure algébrique ternaire), récursivement axiomatisable à 100x %, consistante et complète au sens de Gödel ?"

Le centre du cercle, et celui du carré : dans la construction de Vitruve on retrouve l'"égalité" de N. de Cues c'est à dire que le rapport entre le côté du carré et le rayon du cercle quand on les met dans une relation triangulaire (puisqu’on ne peut distinguer entre les 2 extremums du triangle équilatéral - minimun isopérimétrique dénombrable - et le cercle maximum isopérimétrique indénombrable) est de 8/5 unités, l'unité étant la "distance" entre le centre du cercle et celui du carré (la métrique qui ne s'annule en aucun point de l'espace-temps relativiste...)

Bon et quid du Gnomon ?

Le Gnomon c'est 2n+1. Mais, pour les nombres imaginaires ? 2n-1.

Maintenant, sur le plan complexe ? Et bien, c'est là où l'unité du Tretracktys : le Tretracktys en tant que théorie formelle ne peut servir à axiomatiser complètement la "théorie formelle" (méta-modèle) et donc conceptualiser complètement le gnomon complexe.

L'unité gnomique de référence est donc le gnomon de rang 4, le gnomon quadratique. On ne peut aller en dessous. Ainsi on a une rupture de symétrie entre la plus petite chaine de Cunningham (chaîne de nombres premiers) de type 1 (2n+1) et de poids 5 (4 itérations) : 2, 5, 11, 23, 47 et la plus petite du type 2 (2n-1) et de même poids qui commence par 1531 :

1531 3061 6121 12241 24481

Pourquoi ce 1531 : car 1!+...+5! = 1+...+17 = 153

Rappelons que la somme infinie de l'inverse des factorielles nous donne le nombre e, base des logarithmes népériens. Mais contrairement à ce que pourrait laisser penser l'identité d'Euler eî.pi = -1 (donc Dieu existe disait Euler à Diderot à la Cour de la Grande Catherine...) : la transcendance de e et de pi ne sont pas forcément équivalentes dans le sens où l'on peut avoir des nombres transcendants comme e avec une mesure d'irrationalité égale à 2 comme pour les irrationnels algébriques (par exemple les racines des nombres premiers). On ne connait pas la mesure d'irrationalité de pi (enfin moi je crois que si : on prend juste mon ratio et 2+2*2,08 %).

Ainsi, si effectivement les log naturels permettent de faire d'une multiplication une addition, on peut montrer la convergence vers pi de la moyenne arithmético-géométrique (AGM) de 1 et 1/racine de 2 (cf. la formule de Brent-Salmin).

Sauf que la vitesse de convergence de la somme des inverses des factorielles vers e est peut-être plus rapide que la convergence de la moyenne AGM de 1 et de 1/racine de 2 vers pi.

(la suite prochainement)

6.

Vendredi 14 Septembre

La recherche des bonnes proportions entre le diamètre des colonnes des temples et leur hauteur a conduit dans la Grèce antique aux différents ordres architecturaux (on en recense 5 traditionnellement mais les plus importants sont les ordres dorique, ionique et composites). La question qui se posait était bien évidemment la quadrature du cercle.

L'ordre Dorique semble privilégier le carré "vitruvien" plutôt que le cercle "vitruvien" : 8 plutôt que 10. A l'inverse, l’ionique privilégie plutôt le 10 par rapport au 8. Les ordres composites "tâtonnent" entre ces 2 extrêmes. Vitruve nous montre que la divine proportion n'est atteignable que de façon approximative (le carré long).

votre commentaire

votre commentaire -

Par zalmoxis dans le 12 Septembre 2012 à 12:05

LE DEVELOPPEMENT CONTINU

DE LA TETRACTYS

par Guillaume DENOM

Et, par dessus tout,

respecte toi toi-même.

Vers d'or de Pythagore

I. LA LOI DU GNOMON

"L'ensemble des gnomons du carré, est égal à l'ensemble des gnomons du triangle équilatéral, est égal à l'ensemble des nombres entiers Impairs."

La loi du gnomon : G(c) = G(t.e) = I, exposée, sur ce blog, dans les trois premiers articles de la deuxième section, est une loi importante de la mathématique.* S’il peut paraître étonnant qu'elle ne soit pas reconnue comme telle, et plus encore, qu'elle semble même inconnue de la littérature mathématique contemporaine, il y a en réalité à cela des raisons précises et pour ainsi dire naturelles.

La loi du gnomon est une loi synthétique, dont les applications se répartissent à égalité entre trois domaines de la mathématique : arithmétique, géométrie, logique. Pourtant, ce n’est pas une loi générale, c'est-à-dire qu’elle ne surplombe pas ces différents domaines à partir d’une position extérieure et dominante, mais, bien au contraire, elle agit à l’intérieur de chacun d’eux d’une manière spécifique.

La mathématique moderne n’est pas synthétique. Son geste le plus caractéristique est la généralisation, - geste qui est précisément à l'opposé de la synthèse, puisqu’il consiste, à partir d’un cas particulier, à définir une extension de ce cas particulier à tout un domaine d’objets apparentés, par une action qui se qualifie elle-même de « conventionnelle ». Par exemple : « tous les entiers peuvent être considérés comme des nombres décimaux ». Ou encore : « les entiers peuvent être considérés comme des fractions. » La généralisation, lorsqu'elle est pratiquée, comme elle l'est dans la mathématique moderne, de façon machinale, entraîne une double tendance de l'esprit mathématique, d'une part, à considérer comme "premier" l'objet qui est le plus tard venu, ou le plus récemment défini, (tel que le nombre réel ou le nombre imaginaire), d'autre part, à considérer qu'il n’existe pas de naturalité mathématique, mais que la mathématique est une façon de définir les choses qui est "conventionnelle" par essence, qui peut être "librement choisie".**

Commençons par détailler les trois premiers domaines d’application de la loi du gnomon.

1. En arithmétique, la structure du gnomon est la triple articulation, intégralement coordonnée, du nombre impair (gnomon), du nombre entier ordinal (côté du polygone), et du nombre carré (polygone gnomonique).

Dans cette structure, on a, sur l’axe horizontal ; la série infinie des nombres entiers ordinaux (1, 2, 3, 4, ...) ; sur la diagonale, la série des impairs (1, 3, 5, 7, ...) ; enfin, sur l’axe des résolutions, la série des nombres carrés : (1, 4, 9, 16,...)

Cette particularité apparente la structure du gnomon à d'autres structures arithmétiques connues, dont on peut prendre pour exemple la célèbre formule de Ramanujan associant les nombres pi et e, dans laquelle on retrouve, sur l'axe horizontal, la série des impairs; sur l'axe vertical, la série des entiers; et du côté de la résolution, la racine carrée, opération duale de l'opération "carré".

Côté résolution :

la racine carrée

Axe horizontal : série des impairs (1, 3, 5, 7, …) Axe vertical : série des entiers : (1, 2, 3, 4, ...)

2. En géométrie, le polygone gnomonique de rang 2, triangle ou carré, est la formulation minimale (ce qui implique : quantifiée) du principe géométrique qui est recouvert par les notions modernes d’endomorphisme et d’autosimilarité; et qui est, en langage courant, la propriété d'un objet, d'être constitué de parties semblables au tout qu'elles composent.

polygones gnomoniques de rang 2

3. La théorie du gnomon est la plus fondamentale des théories mathématiques contenant une application biunivoque des notions de nombre entier et de figure entière, et pour cette raison elle est l'interface la plus étroite qui puisse exister entre arithmétique et géométrie. Le gnomon est un objet mathématique dans lequel arithméticité et géométricité sont coproduits : car le gnomon est un nombre; le gnomon est le nombre de figures, que l'on doit ajouter à une figure, pour la reconstituer. En tant qu’interface la plus étroite possible entre nombre et figure, entre arithmétique et géométrie, le polygone gnomonique de rang 2, triangle ou carré, est le plus petit espace logique qui puisse exister : en précisant là encore, que l’on parle d’un espace quantifié, permettant une construction quantifiée de la logique, telle que la logique des tables de vérité.

4. C’est seulement dans un quatrième temps, après avoir détaillé la liste de ses applications dans chacun des domaines de la mathématique, que la loi du gnomon peut être envisagée synthétiquement, et que peut être évaluée sa place particulière dans l’appareil de la mathématique pythagoricienne. La théorie du gnomon permet de donner un sens précis à la notion de tétractys : "clôture à quatre", ou si l’on préfère, "clôture quaternaire"; cette clotûre correspondant à la quantité d'espace nécessaire et suffisante pour que puisse se déployer la structure du gnomon, dans laquelle : graine + gnomon = 4. Sous cette armature logique, la notion de tétractys devient une notion mathématique utilisable, rendant possible une véritable mise en ordre des concepts mathématiques pythagoriciens.

La notion de clôture est indispensable, en réalité, pour comprendre l'unité synthétique de ces différents concepts, et par suite, pour exposer de façon rigoureuse les applications contenues dans les articles 1, 2 et 3 de la première section, à savoir : tétractys = base arithmétique (inclues dimensions décimale et négative) ; tétractys = dimensions de l’espace et objets premiers de la géométrie ; tétractys = accords musicaux = noyau du système des médiétés, (en deux applications).

Par hypothèse, un traité, ou une théorie, de mathématique pythagoricienne, est un traité, ou une théorie, dont tous les axiomes sont déduits des propriétés mathématiques de la tétractys.

La mathématique pythagoricienne n'a a priori besoin d'aucune autre notion mathématique que celles qu'elle produit elle-même. Dans l'absolu, même les signes utilisés devraient être justifiés par la tétractys. Les chiffres arabes pourraient êtres remplacés par des tétractys à points triangulaires, les opérations logiques par les logons binaires, etc. En pratique, c'est évidemment difficile et un peu contre-productif, mais dans la visée qui est la sienne, la mathématique pythagoricienne n'utilise pas de signes « conventionnels », mais produit les signes dont elle a besoin.

Ceci n'est qu'un horizon, mais qui peut servir de guide.

Au départ, la tétractys est une idée qui n'est pas définie, mais qui est montrée, qui est présentée dans la pensée. La mathématique pythagoricienne ne fait que répéter indéfiniment ce geste premier, ou plutôt le prolonger, le poursuivre par un développement continu.

La mathématique pythagoricienne est le développement continu d'une structure constante qui est la tétractys, dont la fonction est de déplier successivement, application par application, toutes les parties de la mathématique. Dans l’idéal, toutes les applications de la tétractys peuvent s'enchaîner par un mouvement continu, entièrement coordonné, au moyen d'un seul et unique opérateur topologique qui est le retroussement d'une structure : mouvement par lequel le dessous passe au dessus, et le dedans au dehors, par une poussée continuelle, et qui est en relation avec des objets topologiques tels que le ruban ou la bouteille de Moebius. La question est complexe, mais dans l'idéal la présentation écrite de la mathématique pythagoricienne n'est pas la forme préférable. Une animation en 3D avec une voix off serait plus parlante, parce qu’elle permettrait d'avoir, au lieu d'images arrêtées, un mouvement réellement continu où l'on ne perdrait jamais de vue la structure ponctiforme à 10 points produite au départ.***

*Son ancienneté, sous cette forme, est attestée notamment par Jean Philopon qui, dans son commentaire de la physique d'Aristote, affirme que les anciens appelaient gnomons les nombres impairs.

**Le problème de la mathématique moderne n'est donc pas de généraliser, mais d'ignorer qu'à chaque fois qu'elle généralise, elle sacrifie de l'ontologie, de l'être, au profit de la seule puissance du signe.

***S'il y a unité de la science, alors cette unité doit consister dans une pensée. Il s'agit là, en somme, d'une simple réquisition logique de la science, bien que la science occidentale moderne semble l'avoir totalement perdue de vue.

II. LA CONSTRUCTION PYTHAGORICIENNE DE LA GEOMETRIE.

En dehors de la théorie du gnomon, l'un des aspects les plus importants de la mathématique pythagoricienne réside dans la façon de définir les dimensions et les objets premiers de la géométrie, par une méthode qui est foncièrement différente de celle d'Euclide, en ce qu'elle consiste à associer de façon rigoureuse, à chacune des dimensions ou des objets qu'elle définit, la quantification des opérations de pensée correspondantes à ces objets, comme à ces dimensions. Le référent absolu n'est autre que le temps, mais pas n'importe quel temps, le temps des opérations mathématiques; ici, l'opération : poser un nouveau point.

1 2 3 4

Il est possible d'illustrer cela dans un cadre épistémologique moderne et rigoureux, tel que, par exemple, la théorie de la forme logique de Granger. Dans le système de Granger, la relation à partir de laquelle est défini tout contenu de science mathématique, est la liaison entre une opération de pensée, (pour nous : un mouvement de la tétractys, une application), et un objet de pensée, (l'objet mathématique qui est défini à chaque nouvelle application.) C'est exactement le sens qu'il faut attribuer à la sentence classique : Une figure, un pas. A chaque objet défini, correspond une opération de pensée qui est quantifiée et engrammée de façon rigoureuse. Ainsi, dans la construction des objets géométriques, les 4 objets premiers sont d'abord construits synthétiquement, comme ci-dessus, en utilisant les dix points de la tétractys, puis analytiquement - construction à 24 unités-points -, au moyen cette fois des factorielles des quatre premiers nombres.

1x1 2x1 3x2x1 4x3x2x1

Granger appelle dualité la corrélation, qui est en fait une relation de cogenèse, de coengendrement, entre une opération mathématique, et un objet mathématique; et il suggère que le modèle premier de cette relation est à rechercher dans la dualité des opérations arithmétiques, - dualité conçue, semble-t-il, comme une interrelation généralisée, et de nature organique, entre toutes les opérations primitives sur le nombre entier, à l'image de la dualité des solides réguliers illustrée au chapitre suivant, dont on peut penser qu'elle constitue, elle aussi, un cas fondamental. D'où l'importance de définir de façon systématique ces fameuses relations de dualité, telles que :

ST = D(PG)

Où ST : spirale de Théodore; PG : polygone gnomonique; D : Dualité, définie comme une application biunivoque sur l'ensemble des entiers.

Cependant, il n'y a, semble-t-il, que dans la mathématique pythagoricienne que l'exigence du programme de Granger s'avère pleinement applicable.

Pour le comprendre, il faut se poser la question de ce qu’est l’acte premier, l’acte fondateur de la mathématique.

Comparons le début d’Euclide avec le début de Pythagore.

Euclide : "Le point est ce qui n'a pas de partie".

On veut déjà donner une définition logique. On veut définir l'élément premier à partir d'un lieu de la science qui est ultérieur à lui, puisque c'est lui, le point, qui doit permettre de construire tout le reste. On est déjà dans la conception des modernes, où tout doit être produit à partir de ce qui vient en dernier : la logique.Début de Pythagore : Dix points sont présentés dans la pensée. Pythagore est conscient que l'atome, l'élément premier de la mathématique, ne peut être défini par rien de plus originaire que lui-même, sans tomber dans d'insolubles paradoxes, mais qu’il peut seulement être produit, montré, ou présenté dans la pensée. Encore n'est-ce possible qu'en l'articulant sous la forme d’une structure, d’un champ. Ce n'est que de la considération des relations existant entre ces points, telles que symétries ou homothéties, qu'une définition plus précise de l'élément, ou de l'objet premier pourra se dégager; et celui-ci reçoit alors un statut bivalent, à la fois arithmétique et géométrique, qui est celui d'"unité-point", ou "unité ayant position".

De cette manière, on évite, comme Euclide, de construire la mathématique à partir d'une définition qui n'a pas de sens mathématique. La force de la mathématique pythagoricienne consiste toute entière dans cette sagesse, dans cette « prudence » du commencement. Mais aussi dans l'usage congru de cette action constituante qu'est la définition d'un objet mathématique, à partir des opérations de pensée qui l'engendrent. Une figure (un objet), Un pas (une opération) : et l’on quantifie.Celui qui énonce : "Zéro est le nom de l'ensemble qui ne contient pas d'ensemble", ne fait que répéter la proposition : "Le point est ce qui n'a pas de partie." Le geste qu'il répète est une erreur, qui consiste à penser que la mathématique est une phrase, que son être consiste dans une phrase, et que donc on peut le présenter dans une phrase. L'être de la mathématique ne peut pas consister dans une phrase, parce que la mathématique ne devient une phrase qu'à partir d'un certain moment, qu’on qualifiera volontiers de moment opportun. Et il est impossible de dégager, de définir correctement ce moment opportun, si l'on n’a pas compté tous les mouvements qui ont été accomplis auparavant.

Si l’on compte à l’envers, - la manie des modernes, - ou si l'on essaie d'engendrer les premières opérations à partir des dernières, on échouera à chaque fois; et l’on parviendra toujours à des conclusions du genre : "Ce sont les irrationnels qui engendrent les rationnels".

Voilà, en bref, les raisons qui peuvent expliquer que le moment logique, - le gnomon - soit resté jusqu’ici inaccessible à l’intelligence des modernes.

III. DUALITE MATHEMATIQUE ET SYNTHESE A PRIORI

La notion de dualité constitue pour Granger une catégorie philosophique, dont l'acception est dérivée des définitions mathématiques de ce terme, elles-mêmes variées, sans se confondre avec l'une d'entre elles en particulier. Citons l'une des définitions données par Granger de cette notion, - définitions qui, pour être non seulement diverses, mais souvent, comme ici, prudentes et programmatiques, ne doivent pas masquer le caractère urgent et impérieux qu'elles revêtent, sans nul doute, pour leur auteur.

"Au sens où nous l'entendons, la notion de dualité comme catégorie philosophique conduirait à formuler le principe de la nécessité d'une détermination réciproque de tout système d'objets de pensée et d'un système d'opérations intellectuelles associé."

A cette définition liminaire, il faut ajouter cette précision tout aussi essentielle, que, dans le développement de la mathématique, ce qui était objet d'un certain point de vue antérieur, peut, à son tour, devenir opérateur d'un point de vue nouvellement formulé, - la dualité devenant ainsi le vecteur, non seulement de la continuité du raisonnement ou du discours mathématique, mais de la constance d'une certaine forme logique.

La dualité grangérienne a vocation à se substituer à la notion kantienne de "synthétique a priori", dont elle reprend toutefois les réquisitions. Un système opérations-objets dual et consistant peut être considéré comme un "ensemble" synthétique a priori de vérités mathématiques. Mais la notion de dualité est aussi intimement liée à celle de nature mathématique, et à la définition de ce que peut être un objet mathématique naturel, dans la mesure où elle tend à associer la définition des objets mathématiques, autant à des lois physico-chimiques de la nature, qu'à des actions concrètes de l'homme, qu'elles soient d'ordre psychique ou physique, - sans exclusion du musculaire -, d'un caractère assez universel, idée qu'avait déjà thématisée, en son temps, la théorie de la forme, ou même la pensée formelle en général.

Concernant cette catégorie, ce que l'on peut remarquer d'abord est son caractère moniste, d'une part, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans un ensemble de catégories de même niveau, mais se présente comme un véritable singleton catégoriel, d'autre part, parce que la dualité elle-même est réellement une, même si elle contient le deux, en ce qu'elle s'exprime, comme on l'a dit, par le maintien ou la constance, d'application en application, d'une certaine forme logique; en quoi elle se veut précisément synthèse; et par où se justifie aussi sa prétention singulière à être apparemment, pour Granger, la catégorie ultime de la science

Dans un cadre différent, qui est celui - métaphysique - de la définition du symbolisme et de la pensée symbolique, René Guénon a, lui aussi, donné de brillantes définitions de la synthèse et du synthétique, qui ont plusieurs traits congruents avec celle esquissée ici.

Dualité des solides réguliers

Polyèdres inscrits : tétraèdre octaèdre icosaèdre

Polyèdres circonscrits : tétraèdre cube dodécaèdre

Le tétraèdre, à gauche, est le dual de lui-même. Dans cette relation généralisée, l'ensemble des relations de dualité entre solides réguliers considérés par paires, est déductible, ou dérivable, du développement gnomonique tridimensionnel d'une seule et unique structure géométrique : le triangle équilatéral. En effet, les trois polyèdres primitifs - ici en couleurs et inscrits, dont ceux en arrêtes rouges et circonscrits (dans la succession desquels on retrouve les valeurs 3 - 4 - 5 du triangle isiaque) sont les duaux; - ces trois polyèdres inscrits peuvent être construits au moyen de triangles gnomoniques de rang 2 : 1 pour le tétraèdre, 2 pour l'octaèdre, 5 pour l'icosaèdre. Autrement dit : les polyèdres réguliers sont contenus de manière synthétique a priori dans les seules propriétés intrinsèques de développement gnomonique, d'une part, et de clôture géométrique tridimensionnelle, d'autre part, qui sont celles du triangle équilatéral. Ou encore, le triangle gnomonique de rang 2 est la constante logique du système opérations-objets dans lequel consiste et se déploie ici la nature, la définition même des polyèdres réguliers.

tétraèdre + octaèdre + icosaèdre = (1 + 2 + 5) x triangle gnomonique de rang 2

Quant à la série des polyèdres rouges : tétraèdre, cube, dodécaèdre, elle s'obtient par la transformation des premiers polyèdres, d'objets qu'ils étaient, en opérateurs, les sommets de ces polyèdres devenant les centres de référence des faces des polyèdres circonscrits, mathématiquement suffisants à les définir. A leur tour, ces polyèdres rouges peuvent devenir les opérateurs de la construction des trois premiers, par une transformation duale de la précédente.

IV. MATHEMATIQUE MODERNE / MATHEMATIQUE PYTHAGORICIENNE

Il y aurait d'autres sujets à évoquer, concernant les différences de style entre mathématique pythagoricienne et mathématique moderne. L'exercice peut paraître scabreux, dans la mesure où il est entendu qu'il est impossible de parler de "style" mathématique, sans recourir, ça et là, à des images physiques. Ces images ne sont donc pas à prendre au pied de la lettre, mais un peu en retrait, comme des métaphores ici assumées.

La mathématique moderne semble considérer comme réel, - et même comme unique réel - le "substrat" ou le "fond" indéfini de l'espace intelligible, - quel que soit le nombre de dimensions qu'elle veuille lui prêter -, indépendamment des objets que l'on peut définir à l'intérieur de lui. Cet espace a l'apparence d'un "donné" objectif, déjà développé, au sein duquel règnent, en tout point, l'"isotropie" ou l'équivalence ontologique, et la symétrie, au sens moderne et saturé d'indifférenciation*. Enfin, cet espace est conçu comme indépendant de la situation native, ou naturelle, de l'homme. L'espace pythagoricien est, au contraire, un espace précisément dual, où la définition du "fond" indéfini est inséparable de celle d'objets définis, et où règnent, de ce fait, la différence, la singularité et la polarisation en tout point. La géométrie pythagoricienne, y compris la plus fondamentale, intègre de plein droit les notions naturelles de l'orientation et de la chiralité. Mais plus important encore, l'espace pythagoricien est un espace qui a une histoire, un développement; c'est un espace dont la structure profonde est chronogénétique, faite de temps et de nombre, et où règne de ce fait aussi la différence en tout point du temps. Ces remarques, toutefois, appelleraient quelques développements complémentaires.

*La définition moderne de la symétrie, synonyme d'uniformité ou d'indifférenciation absolue, est une extension mathématique correcte, légitime, de la définition "traditionnelle", ou pythagoricienne, synonyme de commune mesure, de commensurabilité, ou plus simplement encore, de proportion. Entre les deux, il n'y a pas de réelle rupture. La moderne n'est qu'une amplification de l'ancienne, obtenue par saturation, ou maximisation de son concept, - amplification qui découle assez naturellement de la généralisation mathématique de la notion de symétrie, telle qu'elle se précise, en particulier, dans la théorie des groupes de Galois. Cependant, dans la nouvelle définition, le référent ultime du concept de symétrie n'est plus la symétrie d'objets, mais celle de l'espace. La saturation du concept joue donc bien ici le rôle d'épurateur, ou de liquidateur de contenu ou de déterminité ontologique, consentie au bénéfice de la seule puissance du signe, qui est caractéristique des généralisations de la mathématique moderne. Le tort de la science moderne n'étant pas - au risque de nous répéter - de pratiquer ces généralisations, mais plutôt, en vertu d'une politique de la table rase intellectuelle, de considérer systématiquement comme plus essentiel cet aspect final de la vie du concept, qui est celui de son détachement et de sa transformation en signe-outil, au mépris du chemin entier de la pensée qui a produit ce signe et l'a conduit, par des mouvements comptés, jusqu'à cet état, ou cette phase particulière de son développement.

V. LA DYADE INDETERMINEE ET SES DIFFERENTS ASPECTS

La dualité Objet/Opération revêt, dans l'idée de Granger, la fonction d'"archè", ou de principe irréductible, correspondant à "ce qui reste, une fois qu'on a tout enlevé", une fois qu'on a fait abstraction, ou soustraction, de toutes les opérations et tous les objets particuliers. Cette notion n'est donc pas elle-même d'ordre mathématique, mais métamathématique.

La tradition pythagoricienne connaît une notion analogue, que la modernité traduit habituellement, en français, par l'expression : "dyade indéfinie", mais qu'on choisit ici de nommer "dyade indéterminée", pour éviter de la confondre avec une notion de niveau inférieur. Cette notion a, en effet, dès l'antiquité, et plus gravement encore de nos jours, donné lieu à diverses méprises, du fait que chacun des termes qui la composent peut être interprété dans un sens moins universel que celui, métamathématique, et d'ordre vraiment primordial, qui est le sien en réalité. Ainsi, le terme "indéterminé" peut être confondu avec une notion de niveau inférieur, qui est le second terme, négatif, d'un cas précisément déterminé de la "dyade indéterminée" : la dyade "Défini - Indéfini". De même le terme "dyade" a pu, dans cette même expression, être compris à tort comme désignant "l'idée du Deux", c'est-à-dire comme un opérateur intervenant dans la construction de l'arithmétique, ce qu'il ne signifie en aucune manière dans cette expression, où sa portée est plus universelle, puisqu'antérieure à la définition même du nombre, comme de l'arithmétique. Dans les deux cas, l'erreur provient, comme on le voit, de la confusion du mathématique et du métamathématique.

La langue française s'est, à l'époque moderne, trouvée pareillement embarrassée, pour donner un nom à un "représentant" historique particulier de cette dyade, objet d'un fragment inestimable de Philolaos, devenu canonique faute de source plus haute. Trois solutions ont été adoptées. Fini - Infini, Limite (ou "Limitant") - Illimité, Défini - Indéfini. Tous ces termes ont reçu, en mathématique moderne, des définitions précises, entre lesquelles existe un écart de signification important. Néanmoins, seule la première de ces traductions, qui était celle en usage au XIXe siècle, peut être considérée comme impossible, la notion de l'infini ne pouvant relever, en pythagorisme comme dans toute doctrine au sein de laquelle on se refuse à mélanger les genres, que du domaine exclusif de la connaissance métaphysique, et n'ayant pas sa place en mathématique; n'en déplaise à l'habitude hyperbolique contractée par les modernes, - habitude qui n'a pas de justification plus profonde, que le fait que la véritable notion de l'infini leur soit, en règle générale, inconnue, ou étrangère, aussi bien que toute autre notion de métaphysique véritable*.

A ce premier noyau d'idées mathématiques, on peut d'abord relier la dyade logique du Même et de l'Autre du Timée de Platon (Identité - Différence), dans la mesure où la partie centrale du Timée peut, selon toute vraisemblance, être considérée comme un ouvrage de l'école de Philolaos-Timée, dont Platon n'est que l'éditeur. On peut, de même, remarquer que la dualité du Discret et du Continu, bien qu'elle coure le risque de se voir taxer d'anachronisme**, constitue, pour le sens, qui seul importe ici, une traduction également légitime, et peut-être la plus éclairante, de la dyade de Philolaos. Enfin, à toutes ces dyades, on peut encore associer une variété de notions qui se rapportent, elles, à la polarisation caractéristique de la structure géométrique du gnomon; ainsi, le gnomon présente un côté Fermé et un côté Ouvert; un côté qui est l'Origine, ou l'Ombilic, et un côté auquel sont liées les idées de Croissance ou d'Augmentation.

Dans toutes ces situations, le terme "dyade indéterminée" se rapporte donc à la paire d'universaux irréductibles qui reste au fond de la pensée mathématique, une fois qu'on l'a délestée de ce qu'elle contenait. Plus précisément, la doctrine pythagoricienne suppose que, par delà la variété d'aspects sous lesquels cette dyade se présente, il existe une forme ou un moule absolument universel, absolument vide et inconditionné, qui, comme tout ce qui est vraiment premier dans l'ordre intellectuel, demeure en lui-même insaisissable. L'essentiel demeurant toutefois que, si l'on s'attache avec sincérité à l'un de ses aspects, on est contraint, par un chemin ou un autre, de récupérer les autres.